Erlebte Geschichte in Warendorf

Vom Eisschrank zum Kühlschrank

von Eugenie Haunhorst

Wie

stolz waren wir, als wir vor 50 Jahren unseren ersten

Kühlschrank bekamen. Erfindergeist und die Elektrifizierung

hatten den Schritt vom Eisschrank zum Kühlschrank gemacht. Der

Eisschrank war etwa ab 1900 eine nützliche Einrichtung für

Hotels und Großbetriebe.

Wie

stolz waren wir, als wir vor 50 Jahren unseren ersten

Kühlschrank bekamen. Erfindergeist und die Elektrifizierung

hatten den Schritt vom Eisschrank zum Kühlschrank gemacht. Der

Eisschrank war etwa ab 1900 eine nützliche Einrichtung für

Hotels und Großbetriebe.

Aber woher kam das Eis? In Warendorf war das Wasser der Ems hier

sehr nützlich. Ich gehe mit meiner Erzählung zurück in die

20er-Jahre. Die Winter waren damals sehr kalt, 20 Grad unter 0

waren damals keine Seltenheit. Die Ems war wochenlang

zugefroren. 1927 und 1928 konnten wir über drei Wochen lang auf

der zugefrorenen Ems Schlittschuh laufen. Natürlich oberhalb des

Wehres, also liefen wir von der Emsbrücke bis zur Herrlichkeit

oder bis zu Bauer Sechelmann in Vohren. Unterhalb der Stadt gab

es den Emskamp, einen toten Emsarm am Münstertor, am Ende der

Fischerstraße gelegen. Ein etwa drei Meter breiter Uferweg

trennte diesen alten Emsarm von der nördlich vorbeifließenden

Ems.

Bei

jedem Hochwasser füllte sich der Emskamp bis zum Rand mit Wasser

aus der Ems. Auf diesem stehenden Gewässer bildete sich bei

Frost eine dicke Eisdecke..

Bei

jedem Hochwasser füllte sich der Emskamp bis zum Rand mit Wasser

aus der Ems. Auf diesem stehenden Gewässer bildete sich bei

Frost eine dicke Eisdecke..

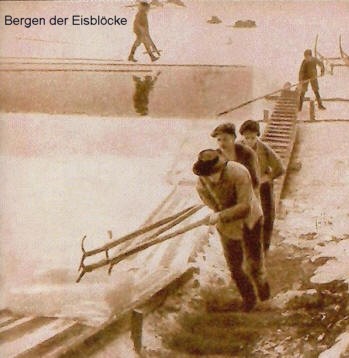

Der Eiskellerbesitzer Ahlke heuerte Kötter und Landwirte an, die

sogenannten Eisbauern, die in mühevoller Arbeit dieses Eis in

seinen Eiskeller brachten. Die starken Männer sägten oder

sprengten Löcher in die Eisdecke und zogen mit Eisharken die

großen Eisstücke heraus und brachten sie oft mit schwerem Gerät

an Land.

Große Kastenwagen wurden mit dem Eis beladen. Zwei dicke,

schwere Belgier Pferde mussten harte Arbeit leisten, wenn sie

den Wagen die hartgefrorene Böschung am Emskamp hochzogen. Mit

anspornenden Zurufen und Peitschengeknall ratterte das

Pferdefuhrwerk dann über die Brinkstraße, den Wilhelmsplatz,

durchs Münstertor, über den Münsterwall, um die Neue Kirche

herum und durch die Hohe Straße zu Ahlkes Eiskeller an der

Kolkstiege. Diese mit Eis beladenen Wagen donnerten mehrmals am

Tage über das gefrorene Steinpflaster an unserem Haus vorbei und

erregten immer wieder das Interesse von uns Kindern. Wir liefen

hinter dem Wagen her bis zum Emskolk und beobachteten voller

Spannung, wie das Eis durch Fensterlöcher über Holzrutschen in

die Tiefe des Kellers befördert wurde. Setzte Tauwetter ein,

wurden die Fenster des Eiskellers schnell zugemauert.

Dieser Eiskeller war so kalt, dass die Eisblöcke bis zum

nächsten Winter gefroren blieben.

Bis heute ist der fensterlose Bau des Eiskellers an der

Kolkstiege zu sehen. Besonders im Sommerhalbjahr brachte die

Nutzung des Eises Arbeit und Verdienst. Im Innenhof der Firma

Ahlke an der Lüningerstraße wurde die schwere Eisentür zum

Eiskeller geöffnet und das Eis nach Bedarf herausgeholt.

Eisschränke mussten regelmäßig mit neuem Eis befüllt werden. Die

Versorgung klappte auf Bestellung. Ein starker Mann brachte den

dicken Eisblock ins Haus. Als Schutz gegen die Kälte und das

Tropfwasser hatte er über der linken Schulter einen Lederschurz.

Darauf legte er das großes Stück Eis, später eine Eisstange,

etwa 40-50 cm lang und 15 cm im Durchmesser. Sie wog bis zu 45

kg und wurde mit 2 Eisenharken hochgehievt.Hauptabnehmer waren

Restaurants, Hotels und Fleischereien, aber auch Apotheken und

Krankenhäuser. Lebensmittelvorräte und Medikamente hatten durch

die Kühlung eine wesentlich längere Haltbarkeit. Getränke, vor

allem das Bier, wurden schon damals gern gekühlt getrunken.

Diese so genannten Eiskisten baute jeder Betrieb nach Bedarf.

Gut isoliert und immer mit Eis gefüllt waren sie die Vorstufen

für die Kühlschränke. Diese Art der Kühlung war mit viel Arbeit

verbunden, aber man war froh, eine Kühlmöglichkeit zu haben.

Erst durch die Elektrifizierung im ganzen Land entwickelte die

Industrie ein breites Angebot an Kühlschränken, Kühltruhen und

großen Kühleinrichtungen.Man macht sich heute keinen Begriff

mehr von der Mühe, die es noch vor 50 Jahren kostete, die

täglichen Lebensmittel kühl und haltbar zu machen. Im Sommer

gehörte es zu den täglichen Notwendigkeiten, nach jeder Mahlzeit

die Lebensmittel in den Keller zu tragen. Im Winter stellte man

sie draußen auf die Fensterbank.

Die Autorin Eugenie Haunhorst geb. Göcke

wurde 1912 in Warendorf geboren und wuchs in

einer Lehrerfamilie mit vier Geschwistern auf.

Im Alter von 90 Jahren begann sie, Erinnerungen

aus ihrem Leben im Warendorf der 1920er Jahre

aufzuschreiben. Sie starb 2016 im Alter von 103

Jahren.

Bild: Archiv der Altstadtfreunde Warendorf

alle Rechte vorbehalten: Eugenie Haunhorst 2006

Heimatverein Warendorf e. V., Vorsitzende: Mechtild Wolff, An der Kreutzbrede 7, 48231 Warendorf, Tel: 02581 2135

E-Mail: vorstand@heimatvereinwarendorf.de

Copyright: Heimatverein Warendorf (C) 2005 -2023 (Impressum und Datenschutzerklärung)